Os números da exposição Histórias Afro-Atlânticas são superlativos. Organizada pelo Masp e pelo Instituto Tomie Ohtake nos últimos três anos, a mostra reúne mais de 400 obras de cerca de 210 artistas brasileiros e estrangeiros cobrindo cinco séculos de história. Será aberta na quinta para convidados e na sexta, 29/6, ao público. Não se trata apenas de uma exposição de arte, pois traz também documentos históricos e materiais gráficos, como panfletos de divulgação de movimentos sociais e de campanhas ativistas.

“É importante marcar esse plural: histórias. O conceito entende muitas histórias, daquelas narradas, ficcionais, criativas, mitológicas, pessoais e contraditórias. A exposição vai refletir um emaranhado de histórias”, diz o antropólogo e pesquisador Hélio Menezes, em entrevista à seLecT.

Menezes é afro-descendente, assim como o artista Ayrson Heráclito, ambos convidados como cocuradores dessa exposição, cuja curadoria é do diretor artístico do museu, Adriano Pedrosa, da antropóloga Lilia Schwarcz, orientadora de Menezes em doutorado na USP, e teve Tomás Toledo como curador assistente.

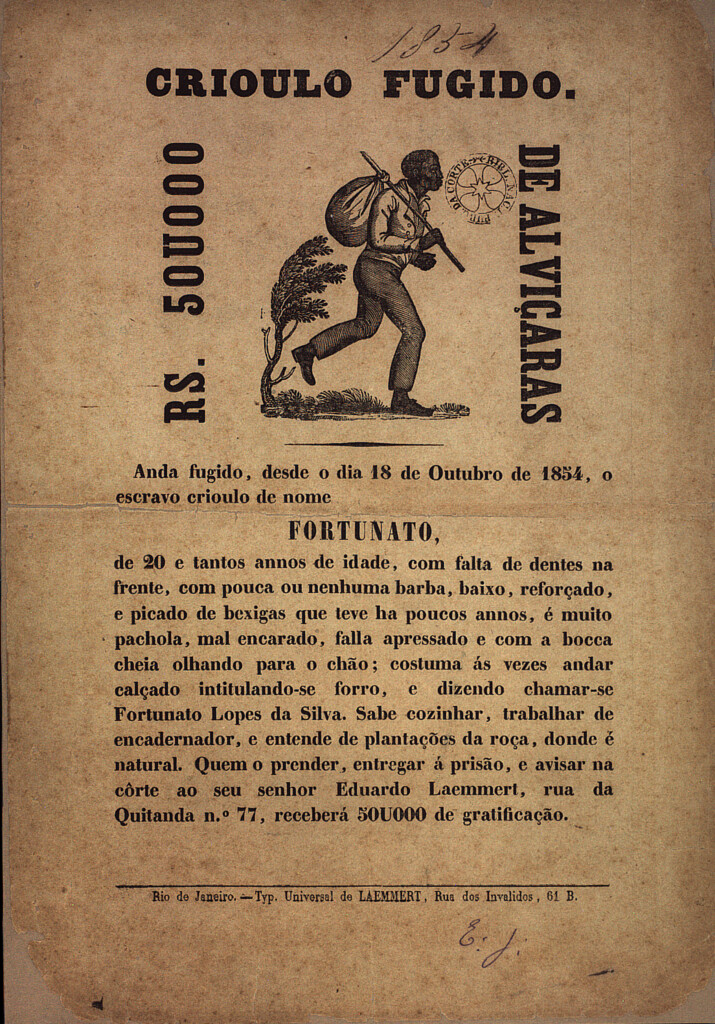

Boa parte das imagens da exposição nunca haviam sido mostradas no Brasil. Outras são obras de arte contemporânea, feitas nos últimos anos. Outras ainda são velhas conhecidas, mas mostradas em contexto diferente do que estamos habituados. Tanto obras de arte quanto documentos históricos não servem meramente para ilustrar um período. Ao contrário, estão abertos a muitas interpretações.

“Nosso intuito é revisitar essas imagens do passado para politizá-las. Quando estamos diante de imagens de enorme violência e não nos damos conta da violência impregnada nelas é preciso reapresentar essas imagens sob nova leitura. Esse é um dos objetivos que temos com essa exposição”, diz o antropólogo. Outro intuito da exposição é mostrar que o Brasil ainda não encerrou completamente o sistema escravocrata.

Negros retratados ou autores?

Ao pesquisar a arte dita afro-brasileira no Brasil, Menezes ficou surpreso com a fluidez do conceito. “Esse campo das artes no Brasil foi se configurando a partir de uma lógica que entendia arte afro-brasileira como aquela em que corpos negros, pessoas negras eram retratados nas telas. A questão da autoria não estava necessariamente colocada como um fundamento”, diz. Nos EUA, ao contrário, arte afro-americana é definida a partir da autoria, o que pressupõe uma multiplicidade de artistas, temas e motivos, explica.

Representação e representatividade estarão confrontadas na exposição, que conta também com obras emprestadas de museus como o Metropolitan de Nova York, a National Gallery de Washington, a Galleria degli Uffizi de Forença, o Musée du Quai Branly de Paris, a National Portrait Gallery de Londres, o Museo Nacional de Bellas Artes de Havana e a National Gallery da Jamaica, entre outros. Obras do Masp também entrarão, mas do século 17 ao 21, o número de pessoas negras representadas em obras é muito mais elevado que o número de artistas negros no acervo, comenta Menezes. O desafio foi não só pesquisar dados frios, diz ele, como número de artistas, número de obras em que se aparece um negro representado, número de artistas negros no acervo, mas também entender que a trajetória dessas obras informam diferentes concepções sobre elas.

“Entre os artistas representados no acervo do Masp temos o Emanoel Araújo, o Rubem Valetim, a Maria Auxiliadora; encontramos alguns poucos exemplos de pintores do século 19, como o Emmanuel Zamor, que é um artista negro baiano que fez carreira na França, e assim vai. São entre 12 e 15, não ultrapassa isso”. Já o número de obras em que se vêem negros representados é um pouco maior, considerando desde as paisagens do século 17 de Frans Post. “Corpos negros escravizados estão lá em miniatura em grandes paisagens, numa natureza exótica, inebriante, uma ideia de um certo paraíso tropical. Essa é uma linguagem de época”, diz.

O antropólogo chama atenção à diversidade de olhares sobre o Brasil dos pintores estrangeiros que vieram do século 17 ao 19. “De um lado vamos encontrar artistas fundamentais de uma certa iconografia brasileira da escravidão, como Debret, como Rugendas, que vão devolver essas convenções de corpos seviciados, corpos em estado de escravidão, corpos em situação de trabalho. Ao mesmo tempo, encontraremos indícios quase abolicionistas também nesses autores”, observa. Antes de entrarem no acervo do Masp, essas obras circularam num ambiente europeu e eram muitas vezes usadas como propaganda contra a escradivão, diz ele.

Uma coisa é ver um Frans Post do século 17 feito para as cortes europeias, outra coisa é vermos essas telas no século 21. “Eu tenho convicção de que o Brasil está muito atrasado e o Masp não é o único em relação a isso. Há um debate no mundo das artes, nas instituições cujos acervos têm esse tipo de obra, não só de pessoas negras mas de mulheres, outras “minorias”, em que essas obras estão sendo questionadas nos seus modo de exposição. Se formos ao Brooklyn Museum, tem obras igualmente perversas, com representação bastante difícil de ser vista aos olhos do século 21, mas em geral vêm acompanhadas de uma discussão decolonial, pós-colonial. O que significou essa obra quando entrou ao acervo 50, 100 anos atrás e o que significa expor essas obras hoje? O Brasil ainda não alcançou essa discussão”, diz o antropólogo.

Ficção nos livros de história

Não prestamos mais atenção em imagens que vemos no cotidiano. Por exemplo o Debret com negros em uma moenda, que aparece em rótulo de cachaça Ypióca. “Se olharmos com atenção, é uma cena absolutamente fantasiosa, ficcional, embora esteja em nossos livros de história. O modo como está colocada a moenda não funciona. Em termos de engenharia, a moenda pintada pelo Debret não tem funcionalidade. Eu sempre eu gosto de olhar os pés dos escravizados do Debret, são impressionantes. São pés para cima, corpos greco-romanos, não são pessoas representadas tal qual os documentos de época nos informavam, envelhecidas muito antes do tempo, esquálidas muitas vezes, com muitas doenças, com marcas de castigos sobre os seus corpos.“

Outro exemplo de imagem ficcional usado em livro didático está uma de navio negreiro em que uma mãe amamenta seu filho, há espaço relativamente livre entre as pessoas, os mais velhos contam com rede de apoio, cobertores brancos limpos, tratamento médico, e aparece uma grande claraboia por onde entra luz, água, comida e vento no porão dos navios. “Ou seja, estamos diante de uma ficção”, diz Menezes, lembrando que uma das táticas para os navios negreiros era separar famílias e grupos étnicos, de modo que eles não se comunicassem entre si, dentro da velha política de dividir para conquistar.

Outra realidade aparece numa espécie de propaganda de empresa que construía navios negreiros, com o objetivo de mostrar como seus navios eram capazes de armazenar muitas mercadorias, ou seja, pessoas. “É tão cruel a representação como uma espécie de marketing que logo na Inglaterra grupos abolicionistas usaram essa mesmíssima imagem dessa vez com outro sentido: para uma denúncia ao sistema escravista”, diz o pesquisador, lembrando que a mortandade na travessia dos navios negreiros era de cerca de 20%. Esse número, se hoje nos parece assombroso, na época era considerado residual.

A falta de entrada de ar e luz no porão dos navios facilitava a disseminação do escorbuto, entre outras doenças. Os escravizados conviviam com fossas. “Essa documentação está disponível na internet”, diz Menezes. “Há casos de registro das poucas crianças que vinham nesses navios. Algumas caíam nessas valas e não conseguiam sair sozinhas. Tampouco os adultos de fora conseguiam retirá-las. Acabavam morrendo literalmente sufocadas entre os próprios detritos humanos que estavam ali.“

A escravidão foi um sistema muito mais amplo que o tráfico de pessoas escravizadas, comenta o antropólogo. “Junto dessas pessoas vieram instituições, novos deuses, tecnologias, modos de pensamento, religiões. Se reduzimos a África a uma espécie de mercado onde buscávamos escravizados, esquecemos da própria constituição do Brasil.”

Se o samba, a feijoada, a capoeira e religiões de matriz africana são considerados produtos nacionais, os agentes dessa constituição cultural brasileira são “escamoteados”, argumenta Menezes. Outro problema que ele aponta é o desconhecimento do protagonismo e da participação de negros brasileiros na constituição histórica do Brasil. “Um dos problemas que decorre da entronização de Isabel como símbolo da Abolição no Brasil é que, com isso, apaga-se toda a luta especialmente negra, mas não só, desde o começo da escravidão. Com os documentos históricos que temos na mão, cerca de 10% dos navios negreiros que vieram ao Brasil apresentaram revoltas e motins de escravizados já no navio.”

Brasil financiou a escravidão

A documentação disponível mostra que teriam sido mandados da África ao Brasil 5 milhões de escravizados, enquanto os EUA receberam cerca de 500 mil. A documentação dos navios registra o porto de embarque, mas não a etnia ou origem exata de cada pessoa transportada. “Na travessia formavam-se arranjos, novos laços de parentesco entre os próprios escravizados, que passavam a se chamar de malungos [do kikongo m’alungu ou do kimbundu malungu], ou irmãos de barco. Bom, estamos na mesma sina, e começaram a criar linguagens comuns, entendimentos comuns. É a partir dos malungos que surgiram revoltas já dentro dos navios negreiros. E muitas vezes revoltas nos portos de desembarque. Numerosas revoltas. Se perguntam a minha origem africana, eu não faço a menor ideia”, diz ele.

“O Brasil é de fato o país da diáspora. Não só recebeu como incentivou e participou ativamente do tráfico. O Brasil foi uma das maiores, senão a maior sociedade escravista moderna, ou seja, a escravidão estava estruturando todas as relações sociais, econômicas, políticas, religiosas, ideológicas do país. O Estado brasileiro financiou, participou ativamente do processo de escravização. Nas centenas de embarcações que chegaram nos vários portos brasileiros do século 17 ao 19, vemos bandeiras de vários países europeus e muitas bandeiras brasileiras. Não vemos uma bandeira africana.“

Além de ter sido o último país das Américas a abolir a escravidão, o Brasil também perdeu muita documentação da época. “Rui Barbosa de fato mandou queimar alguns arquivos nacionais relativos à escravidão porque a Abolição no Brasil foi realizada de modo a não indenizar nem os escravizados, tampouco os escravistas.”

Outro “apagamento” que o antropólogo aponta é a política de embranquecimento financiada pelo Estado brasileiro no final do século 19, com a entrada massiva de italianos e outros europeus especialmente no Sudeste. “Num intervalo de 50 ou 70 anos, entraram cerca de 5 milhões de europeus só no Brasil. Estava em voga na época a teoria do embranquecimento como salvação do país. Data de 1911 o primeiro congresso nacional das raças, realizado em Londres, em que o Brasil foi convidado de honra. Para nossa vergonha como antropólogos contemporâneos, o senhor Roquete Pinto levou a tese científica, chancelada pelo Estado brasileiro, de que o Brasil em três gerações seria um país que não teria mais negros. Seriam 80% brancos, 15% do que ele chamava na época de mestiços (misturados) e uma sobrinha de população nativa. Esses eram dados considerados científicos na época. Para a nossa sorte, erraram completamente na previsão.”

Entre os destaques da exposição, o curador menciona a produção negra contemporânea, africana e diaspórica, como a dos artistas Ben Enwonwu e Nina Chanel Abney. Outro ponto forte da mostra são imagens feitas em 2017 e 2018 que estarão lado a lado com imagens do século 18, 19, tratando temas que continuam a persistir.

Um dos intuitos de Histórias Afro-Atlânticas é mostrar que o Brasil não encerrou completamente o sistema escravocrata, permanecendo como terreno fértil a novas formas de discriminação e racismo. Se prescindiu da forma escravista, a sociedade brasileira ainda não abriu mão dos entendimentos que alimentaram a escravidão, argumenta Menezes.

“Estamos num momento especialmente perverso e violento no Brasil”, diz o antropólogo, mencionando o assassinato da vereadora Marielle Franco e a situação dos jovens negros. “Nunca se aprisionaram tantos negros. No Brasil hoje 40% dos presidiários não passaram por audiência de custódia ou pelo devido processo legal. Estão presos sem condenação. No Brasil hoje a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, entre 18 e 30 anos, e 77% das vítimas de homicídio no Brasil são jovens negros de periferia, todos entre 18 e 30 anos. Vamos perceber que este é um momento não tão distante em termos simbólicos e práticos do momento da escravidão.”

Serviço

Histórias Afro-Atlânticas

Masp e Instituto Tomie Ohtake

Av. Paulista, 1578, e Rua Coropés, 88 – São Paulo, SP

De 29 de junho a 21 de outubro de 2018

Entrada gratuita às terças no Masp e de terça a domingo no Tomie Ohtake

masp.org.br e institutotomieohtake.org.br