Dez dias depois de iniciada a quarentena, a pedido da revista Crisis and Critique, vi-me às voltas com a tradução de um texto que eu havia finalizado em novembro de 2019 sobre museus e violência de estado. Tendo como ponto de partida as marcas de sangue nas paredes do museu de Bacurau (2019), filme de Kleber Mendonça e Juliano Dornelles, e no chão da sala de vidro do MAM-SP, durante o 36º Panorama de Arte Brasileira, especulava sobre o que poderia ser uma atitude museológica à altura do presente brasileiro naquele momento. Por “naquele momento”, refiro-me ao Brasil sob o trauma das eleições de 2018, com o campo progressista, e o da arte em particular, tomado por um terror imobilizador, como se uma força nefasta e abstrata estivesse na iminência de nos massacrar a qualquer instante. Era um presente com medo de um futuro, incapaz de vislumbrar qualquer amanhã que não fosse uma imagem piorada e agravada dos medos presentes.

Acontece que em meados de março nosso presente mudou radicalmente. Vi-me, então, obrigada a colocar uma série de novas questões sobre a relação da arte com sua contemporaneidade, e, em especial, com os lugares ou existências que a convocam tanto quanto a ameaçam – ou, melhor dito, que a convocam porque a ameaçam e oprimem.

Há poucos meses, nossa urgência era lidar com um país dividido e reagir aos fantasmas do autoritarismo. De modo mais ou menos direto, e diria que com uma tendência acentuada à literalidade – talvez própria do trauma –, artistas, curadores e instituições respondiam à situação política brasileira pós-eleições. Nossas ações definiam-se em oposição a um “Outro” bastante consensual. Sem que precisássemos apontá-lo, convocava-se, com frequência, termos como “luta” e “resistência”.

Mas o “Outro” mudou. Entre todas as incertezas que nos rondam, é certo que o autoritarismo paranoico brasileiro, com seus inimigos quiméricos e verdades conspiradas por chefes da nação-twitter, encontrou no real um antagonista à sua altura. E ainda que os rumos desse autoritarismo estejam indefinidos, é igualmente certo que o novo trauma em curso não terá o rosto, a voz nem o delírio do energúmeno no poder. Caia o presidente ou não, uma pilha de mortos anuncia-se à nossa frente, e entre eles haverá aliados e não aliados, amigos e inimigos.

A divisão entre “nós” e “eles” que marcou o país nos últimos anos simplesmente não se sustenta mais. Se o vírus tem algum poder sobre nós é o de alterar radicalmente o que entendemos por nós e por eles, presas e predadores. O discurso de que estamos em uma “guerra contra o vírus” só não é cômico porque é trágico: este “inimigo”, que nunca nos declarou guerra, que poderia ter continuado feliz para sempre lá onde estava, “fez” de nós, que o combatemos, seu exército. É possível que um corpo morto ou por morrer tenha carregado ou venha a carregar, sem que eu saiba, um vírus reproduzido e multiplicado assintomaticamente em mim. É possível que parte do “meu sopro de vida” encontre sua morte no corpo de outro. Sou presa tanto quanto predador.

Ressignificados pela quarentena

Diante de tudo isso, eu me perguntava se a atitude museológica defendida há poucos meses ainda fazia sentido agora. Essas inquietações ficavam mais perturbadoras à medida que tentava acompanhar a reação do campo da arte ao novo coronavírus. Enquanto via a intelectualidade mundial lançando-se em um exercício inquieto e salutar de pensamento provisório, frequentemente errando (vide Giorgio Agamben) e topando com os próprios limites, via, de outro lado, os agentes da arte mergulhando numa espécie de síndrome maníaca compulsiva de produção de visibilidade.

Tão logo começou a quarentena, fomos inundados por ofertas de tours a museus, feiras e exposições. Galerias estão mais ativas do que em épocas de feiras, com studios visits, conversas entre curadores e entrevistas com artistas sendo disponibilizadas diariamente. No Instagram, há um cardápio infinito de lives sobre os mais diversos temas.

Se antes, uma moradora de São Paulo ficava ansiosa com a variedade da ofertas de eventos culturais, que dizer agora quando, além da live do MASP, da live dos artistas sem galeria, dos artistas com galeria, dos artistas que fazem mágica com o baseado, dos artistas que não fumam baseado, da curadora da exposição que nem bem acabou de abrir e precisou fechar, da curadora da exposição que não chegou a abrir sua exposição, da feira que foi cancelada, tem ainda, à sua disposição, a live do New Museum, da feira de Hong Kong, a live com Jean-Luc Godard, com Eugene Tsai, com Elizabeth Povinelli?

Não bastassem as angústias relativas à sobrevivência (pessoal e planetária), a elas vieram se somar, para os agentes da arte, a ansiedade com a produtividade. Não se sabe se preocupados com sua sobrevivência pós Covid-19, ou simplesmente ainda na inércia produtivista, curadores e programadores postam diariamente seleções pessoais de filmes e obras históricas ressignificadas pelo novo coronavírus ou pela quarentena. Sem que ninguém tenha marcado o momento da largada, foi iniciada uma corrida para ver quem chega primeiro ao trabalho mais desconhecido da arte postal, da arte telefone, dos artistas ermitãos e diaristas. Até a web arte foi reabilitada.

Na imprensa, jornalistas dos cadernos de cultura fabricam pautas que impõem ainda mais pressão à corrida: Os artistas irão produzir suas grandes obras agora? A quarentena pode servir de inspiração? Fala-se a torto e a direito da produção de Shakespeare durante a peste, sem jamais ponderar se seria legítimo perguntar a um engenheiro ou a uma arquiteta se eles pretendem realizar sua obra-prima entre o telefonema com a avó do grupo de risco, a resposta às 126 mensagens recebidas nos 18 grupos de WhatsApp e a matemática com o rendimento familiar, reduzido desde o início da quarentena.

Crise, avidez e oportunidade

Há ainda aqueles que, seguindo o bom exemplo do mercado, viram na Covid-19 uma “oportunidade”. Instituições recém-criadas abriram “web residências”, o que, trocando em bons miúdos materialistas, quer dizer: uma troca cordial de visibilidade não paga. Também houve quem criasse instituições. Uma semana após o início da quarentena, um grupo de três curadoras, cujos planos para exposições ou viagens de “mochilão pela América Latina” foram perturbados pela Covid – tal como elas próprias relatam no texto de apresentação –, lançou uma plataforma com a proposta de postar um filme por dia durante a quarentena.

Seria injusto nivelar ações oportunistas com outras que, mesmo chegando atrasadas ao mundo digital, são louváveis. Do ponto de vista de alguém na periferia do circuito da arte, só posso celebrar a democratização do acesso. Também deixo de fora os necessários e muito bem-vindos movimentos para evitar o estrangulamento total dos artistas (o ponto mais frágil da cadeia produtiva), garantindo-lhes alguma renda, tais como iniciativas coletivas para vendas de obras com divisão equânime de dividendos (Quarantine), e o comissionamento pago para novas obras em formato digital (IMS).

Mas a agilidade, ansiedade e avidez com que muitas das respostas vêm sendo dadas pede para ser pensada. A que essas reações respondem e o que projetam? Não são impelidas por uma lógica perversa de pioneirismo e excepcionalidade – como se fosse necessário chegar primeiro, destacar-se, projetar-se, promover-se? Nessa competição sabe-se lá para quê, ganha quem der a resposta mais rápida, mais esperta, “mais contemporânea” para nossas crises, sejam elas planetárias ou específicas ao campo da arte neste momento. Mas ganha o quê?

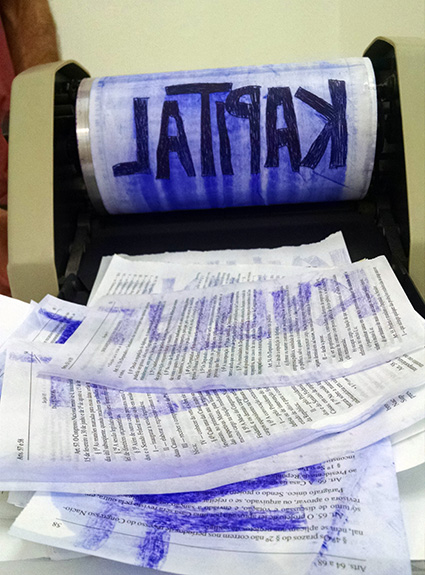

É curioso pensar que essa corrida acontece no preciso momento em que as duas áreas mais diretamente implicadas na Covid-19, a ciência e a economia, pedem cautela. Infectologistas e virologistas insistem que por ora ainda se sabe muito pouco. A economia, em geral o agente mais ansioso e neurótico de todos, reconhece que, neste momento, o melhor a se fazer é parar. A arte, no entanto, pega a contramão e toma a licença para ser ainda mais produtiva, intensificando a geração e a circulação de visibilidade. Põe-se a trabalhar de modo voluntarioso para um Outro a quem, em discurso, costuma combater. Não se dá conta que essa produtividade sustenta, tanto quanto é sustentada, alimenta, tanto quanto é alimentada, a dinâmica capitalista compulsiva que nos trouxe ao colapso. Não se dá conta que está a trabalhar voluntariamente para o outro a quem, supostamente, combate.

Pensamento e práxis

A ansiedade é compreensível. Em alguns meses, haverá um mundo no qual, com nossas contas atrasadas, precisaremos existir mais do que nunca. Para os agentes da arte, isso quer dizer ser lembrado e ser visível. No entanto, continuar a fazer o que fazíamos e como fazíamos, trabalhando para manter as mesmas dinâmicas de antes, é abrir mão de qualquer responsabilidade sobre o mundo para o qual iremos retornar.

Vejam bem: não proponho uma greve da arte, nem qualquer tipo de hibernação criativa ou crítica. Mas parece-me que temos a obrigação de escolher o que e como queremos produzir durante esse período e depois dele: se nossa sobrevivência num mundo que, caso não acabe, irá acabar conosco, ou alternativas para o futuro, inclusive da arte.

Não podemos discutir e defender o fim do capitalismo, “do mundo tal como o conhecemos”, se continuamos a operar na sua lógica, intensificando-a. Não podemos ser o exército hospedeiro do capitalismo como estamos sendo para o coronavírus. Se queremos derrubar o capitalismo, precisamos começar por pô-lo em crise em nós mesmos. Como a Povinelli falou em uma das muitas lives à qual compareci na semana passada: um pensamento sem práxis não é pensamento.

Patrícia Mourão é pós-doutoranda no departamento de Artes Visuais da Universidade de São Paulo e doutora em cinema pela mesma universidade com bolsa sanduíche na Columbia University. É curadora de cinema e professora. Já organizou retrospectivas dedicadas a cineastas como Andrea Tonacci (Centre Georges Pompidou, 2017), Jonas Mekas (CCBB, 2013) e Harun Farocki (Cinemateca Brasileira, 2011). Em 2018 foi a curadora convidada do Doc’s Kingdom – Seminário Internacional do Cinema Documental, em Portugal.

Os textos de opinião não refletem necessariamente a opinião da revista e são de responsabilidade integral dos autores