Em 1970, durante a ditadura militar no Brasil, Mário Pedrosa (1900-1981) é acusado de difamação do governo brasileiro sobre torturas nas prisões do País e, em julho, sua prisão preventiva é decretada. Entre 1970 e 1973, o crítico exila-se no Chile. A pedido de Salvador Allende, reúne um importante acervo de arte moderna e contemporânea para o Museu da Solidariedade, convocando artistas à doação de obras em apoio à revolução socialista em curso. Não são realizadas valorações estéticas: solidariedade não se recusa. Após o golpe chileno, Pedrosa segue para Paris. Em 1975, em breve passagem pela Cidade do México, realiza a comunicação Arte Culta e Arte Popular, baseada em sua experiência chilena, e, no ano seguinte, palestra no encontro Arte Moderna e Arte Negro-Africana: Relações Recíprocas, organizado pela Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA), em Portugal. Em 1976, publica Discurso aos Tupiniquins ou Nambás, texto crítico que converge para a política da cultura no engendramento de uma nova arte daqui como estratégia avessa à perpetuação do espírito colonialista na América Latina.

“O que é isso senão uma revolução? Sim, uma revolução. A única realmente suscetível de mobilizar os povos da maioria da humanidade. A única positivamente concebível como tarefa histórica do homem do vigésimo primeiro século”, escreve Mário Pedrosa, em 1976. É nesse contexto que, um ano depois, o crítico retorna ao Brasil e encontra Lygia Pape (1927-2004) já conectada às matrizes brasileiras em sua prática artística.

Catiti Catiti de Lygia Pape

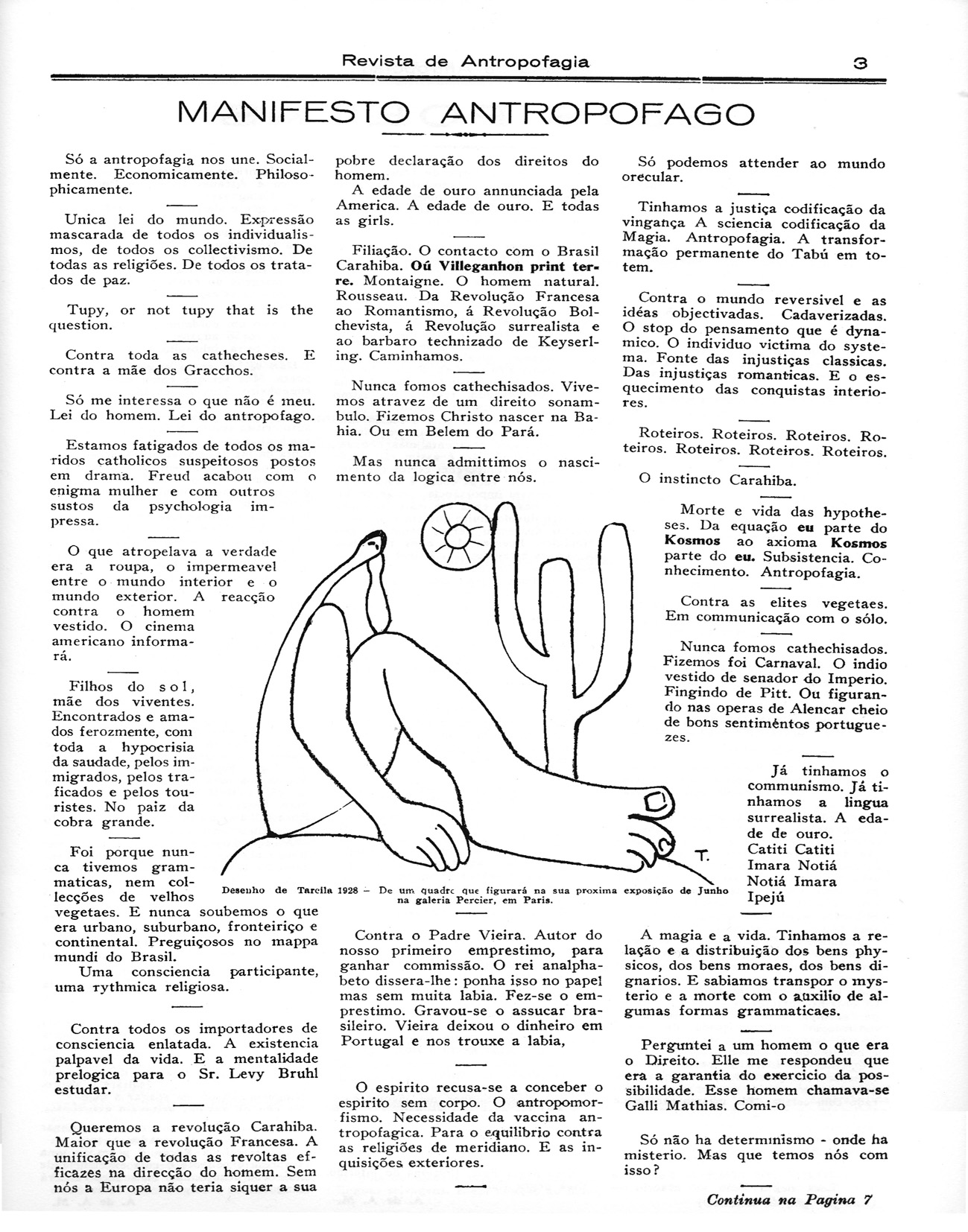

O canto Tupi da Lua Nova Catiti Catiti ecoa nas evocações da natureza ameríndia que é daqui no Manifesto Antropófago de 1928. No fim dos anos 1970, a flecha antropofágica atinge Lygia Pape na realização do filme Catiti Catiti (1978) e nos escritos na dissertação Catiti-Catiti, na Terra dos Brasis (1980), dedicada a Mário Pedrosa e ao recém-falecido Hélio Oiticica (1937-1980).

“Como bons descendentes dos povos primeiros dessa terra dos brasis – os tupinambá – devoraremos tudo, deglutiremos todos os bispos sardinha que encontrarmos, e devolveremos, ou melhor, já começamos a devolver, há muito, nossa profunda fúria de criação nova”, escreve Lygia Pape, em 1980.

Alegria de Viver, Alegria de Criar é anunciada por Lygia Pape e Mário Pedrosa, em 1977, como “a grande exposição de arte dos povos indígenas do Brasil em todos os seus aspectos decisivos, não só da atualidade como de seu tempo histórico”.

Com previsão de abertura para fevereiro de 1979, a exposição contaria com a “colaboração viva e indispensável dos índios xinguanos”, ocupando os três andares do MAM-RJ. O projeto estruturava-se em três partes: a primeira dedicada à arqueologia, a segunda configurada pelo “ambiente da floresta, em todas as suas atividades da cultura material e a passagem ao mito e à cultura espiritual”, e a terceira enfatizando as cerimônias, danças e músicas indígenas brasileiras.

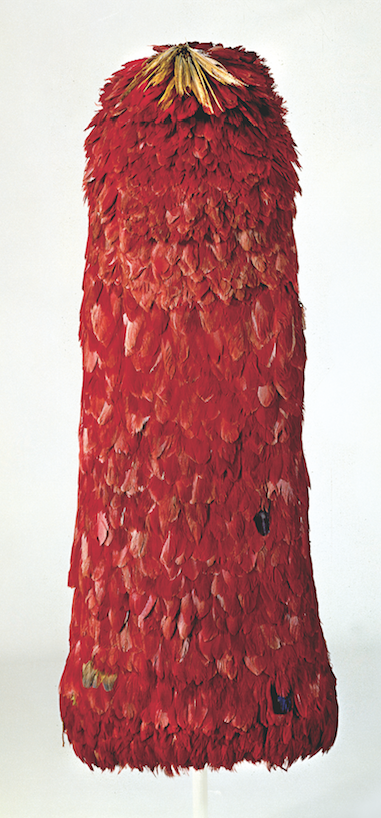

O projeto previa, ainda, a realização de um filme-documentário sobre a exposição, uma publicação e conferências. A sinopse do filme apontava para o “empréstimo” do manto tupinambá – que os holandeses retiraram de Pernambuco por volta de 1644 e que, atualmente, integra o acervo do Nationalmuseet, em Copenhague, na Dinamarca. Para as locações do filme estavam previstas viagens para sítios indígenas na Paraíba, Piauí, Xingu e Rio Uaupés, entre outros.

A equipe do projeto era configurada pelos antropólogos Heloísa Fenelon, Eduardo Viveiros de Castro e Tereza Bauman; a arqueóloga Mária Conceição Beltrão; Maureen Basilliat e Claudia Andujar como responsáveis pela iconografia; Aloísio Carvão como programador visual e Darcy Ribeiro como consultor geral.

“O índio é um bloco extremamente importante na construção do que atualmente chamamos de Brasil”, disse Mário Pedrosa sobre as motivações para a realização do projeto. Na madrugada de 8 de julho de 1978, um incêndio de proporções catastróficas atingiu o MAM-RJ e a exposição foi cancelada.

Museu das Origens

Em reunião do Comitê Permanente pela Reconstrução do MAM-RJ, Mário Pedrosa propõe o Museu das Origens. O projeto expositivo era configurado por cinco museus: Museu do Índio, Museu do Inconsciente, Museu de Arte Moderna, Museu do Negro e Museu de Artes Populares. Os cinco módulos, “independentes, mas orgânicos”, segundo o crítico, articulam-se como círculo, como se vê no desenho do autor.

Os acervos existentes no Museu do Índio, criado em 1953, e no Museu do Inconsciente, fundado em 1952 pela doutora Nise da Silveira, seriam incorporados à grande exposição. Já o Museu do Negro seria constituído a partir de peças trazidas da África e de obras criadas no Brasil, principalmente oriundas dos cultos religiosos. O Museu de Artes Populares seria composto de peças recolhidas em várias regiões do Brasil. Para o Museu de Arte Moderna, Mário Pedrosa integrava as diversas gerações modernas adicionando, ainda, uma sala de arte neoconcreta, salas latino-americanas, salas europeias e da América do Norte e um espaço para exposições temporárias.

O Museu das Origens incluía cursos teóricos e de aprendizados práticos voltados às discussões sobre história da arte, antropologia cultural com seções especializadas de cultura urbana, comunidades rurais, comunidades tribais, festas urbanas e carnaval.

Considerados a partir de uma perspectiva de estudos expositivos no Brasil, ambos os projetos apontam para ações descolonizadoras e para a construção da história da arte daqui. No hoje, esse depois, nos tempos sombrios do contemporâneo, as exposições que incorporam narrativas indígenas e afro-brasileiras ainda lutam para encontrar a saída da cozinha na casa-grande e senzala. A escritura da história da arte no híbrido Brasil é tarefa do presente: uma aspiração social libertária que persiste para os homens do século 21 e está em aberto para nós – plural.

*O título é uma alusão a duas citações: uma referência de Mário Pedrosa presente no texto Discurso aos Tupiniquins ou Nambás, de 1976; e o título de um capítulo da dissertação de mestrado de Lygia Pape, Catiti-Catiti, na Terra dos Brasis, de 1980.