Thiago Rocha Pitta não é só um observador da natureza; é um artista empenhado em promover transformações da matéria. Sua ação consiste em fomentar encontros e armar as condições para que elementos heterogêneos se toquem, se agreguem, entrem em combustão e se consumam. Com isso, trabalha a favor da corrosão de convicções.

Desde a origem de sua pesquisa artística, no começo dos anos 2000, ele se relaciona com a natureza – seus elementos, força e temporalidade – nunca de forma representacional, mas experimental. Promoveu um embate entre fogo e água em um trabalho que também se revelou um retorno à história da arte. Homenagem a William Turner (2002) faz uma releitura da tela Sepultura Marítima, do pintor romântico inglês, em filme rodado em 16 mm, construído em dois planos-sequência que mostram um barco em chamas no mar.

Em Projeto Para Uma Pintura Temporal #4 (2011), nas Cavalariças do Parque Lage, no Rio de Janeiro, construiu uma instalação ambiental usando “dados atmosféricos do lugar”. Isto é, condicionou o acontecimento da “pintura” aos efeitos da umidade da galeria sobre o tecido manchado com limalha de ferro. O encontro prolongado da água com o ferro produziu uma paisagem erodida, em movimento inapreensível a olho nu.

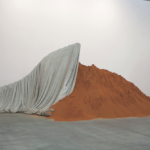

Essa condição temporal estruturadora do trabalho também entra no âmbito da história da arte quando, nos Mapas Temporais de uma Terra Não Sedimentada (2015), Rocha Pitta começa a trabalhar com a técnica do afresco – que desapareceu com o advento da pintura a óleo, no século 15. “Eram, basicamente, mapas que se moviam, que não eram cristalizados. Mapas de uma terra que está se movendo”, diz Rocha Pitta à seLecT. A insegurança é outra dimensão que corporifica o trabalho. Isso fica claro na série Monumento à Deriva Continental (2011-2015), que remete a eventos críticos como movimentos tectônicos, terremotos, avalanches e deslizamentos de terra.

Os acidentes são tão balizadores da obra de Rocha Pitta quanto os longos e lentos processos de formação geológica. O artista traça um paralelo entre a elaboração do afresco, que leva três meses para se efetivar, e o processo natural do ciclo do carbono, que leva 100 milhões de anos para acontecer. “O afresco é uma técnica geológica, mineral”, sugere Rocha Pitta. “Toda chuva é ácida. No processo geológico natural, a chuva fixa o carbono na pedra, que depois corre pelo rio e vai para o mar. Depois de enterrado, esse carbono orgânico volta à superfície com a erupção dos vulcões. O afresco é um processo, se não idêntico, muito parecido. Se você pegar o carbonato de cálcio e colocá-lo no forno, depois debaixo d’água, quando secar ele absorverá carbono de novo da atmosfera.”

Termodinâmica e cosmogonias

Thiago Rocha Pitta se interessa pela química e a geologia desde criança. Pensava em cursar geologia antes de prestar artes, mas desistiu, ao constatar que, no Brasil, os cursos são muito mais voltados para o desenvolvimento da economia do petróleo e da mineração. O artista move-se por um interesse cosmológico e pelas narrativas de como funciona o mundo. Seu projeto de pesquisa artística começa com o estudo das divindades ctônicas (da terra), da Grécia antiga, e chega ao mito de Perséfone, quando se interessa pelo musgo que cresce sobre suas esculturas de cimento, instaladas ao ar livre.

Filha de Júpiter (Zeus) e de Ceres (Deméter), divindade da vegetação e da terra, Perséfone foi raptada por um Plutão (Hades) apaixonado. Depois de procurar a filha durante nove dias e nove noites, Ceres deixou o Olimpo, negando-se a frutificar a terra. Júpiter resolve a questão determinando que Perséfone passaria um terço do ano com Plutão, de quem se tornara esposa, um terço com Ceres e um terço no Olimpo. Assim, nascem as estações do ano. Sua estada nos infernos subterrâneos corresponde ao inverno e sua volta representa a primavera.

Dizendo-se tomado de um certo “erotismo vegetal”, Rocha Pitta começa a trabalhar com matéria viva. A vida vegetal integra as esculturas da série “Monumento” e é assunto da série de afrescos Paisagem Marinha com Cianobactérias (2017). “As cianobactérias (ciano, azul em grego) estão nas algas e em tudo que é verde. Há 2,5 milhões de anos eram a única forma de vida na Terra e foram os primeiros seres vivos a fazer fotossíntese. Portanto, são o primeiro verde”, diz o artista.

Se é possível pensar em linhagens de artistas na história da arte, pode-se afirmar que Rocha Pitta está impactado pelos mesmos processos de auto-organização da matéria e efeitos dos processos geológicos e industriais sobre a paisagem que interessavam ao artista norte-americano Robert Smithson. “A arte contemporânea ainda vende a falsa promessa da arte longa e vida breve. Vá a uma feira de arte nos EUA e veja os materiais usados. É muito aço inox, acrílico, plástico, material industrial que não tem ‘tempo’, promessas de nunca mudar”, diz Rocha Pitta. “O Smithson fazia uma crítica radical disso já nos anos 1960. Ele trabalhava com a ideia de entropia (perda de energia), que é o contrário da promessa de durabilidade dos materiais industriais da sociedade de consumo. Acho libertador o fato de ele colocar a entropia no centro da sua poética.”

É nesse sentido inverso ao “paradigma expositivo da feira, que determina que o trabalho tem de ser leve e transportável, tal qual mercadoria, de fácil digestão”, que Rocha Pitta está criando um espaço de arte entrópica no meio do mato, a Fundação Abismo, em Petrópolis (RJ).

Silêncio (2018), o primeiro projeto instalado no espaço ao ar livre, já está à mercê da intempérie. Em permanente modificação, ele mostra que um acontecimento cultural não escapa às leis e aos ciclos da natureza.

Marcelo Moscheta e a ruína programada

Processos de formação e estratificação geológica orientam as pesquisas de Marcelo Moscheta, que organiza seu trabalho artístico em torno de procedimentos de classificação e arquivamento de materiais coletados em caminhadas e expedições, ao modo arqueológico. Na videoinstalação O Engenho do Mundo (2018), dois monitores exibem processos produtivos humanos e naturais que, à primeira vista, parecem se opor. Um deles mostra a atividade de um maquinário de mineração para extração e produção de brita. O outro, a produção de gases sendo expelida da terra, em um gêiser no Deserto do Atacama. A narrativa do artista, no entanto, não conduz a uma relação depreciativa entre natureza e cultura, mas sugere um ciclo regenerativo. “A máquina cava a pedra e a montanha vira pó. Esse pó, milhões e milhões de anos sendo sedimentado, vira pedra de novo, que pode virar uma montanha, que pode ser novamente cavada… é o engenho do mundo”, diz Moscheta à seLecT.

O vídeo cria uma narrativa de justaposições entre ciclos produtivos e naturais que parecem querer escrever outra história, muito distante dos critérios que levaram o naturalista romano Plínio, o Velho a elaborar a sua História Natural, no século 7 d.C. O trabalho integrou a exposição A História Natural e Outras Ruínas, individual do artista na Galeria Vermelho, em São Paulo, em junho. A ruína a que Moscheta se refere, portanto, não é a morte da matéria natural, mas seu estado de transformação.

Os materiais escolhidos para a mostra apresentam-se como estratos geológicos de técnicas e tempos passados: fotolitos, páginas de enciclopédias, fragmentos de pedras litográficas e objetos em bronze, matéria-prima clássica da escultura. As três esculturas – Roma, Babilônia e Egito (2018) – são objetos mnemônicos. São feitas de pedras litográficas quebradas, que ainda guardam uma camada de escrita. “Faço um empilhamento, que é a operação arquitetônica mais básica. Você pode encarar isso como uma coluna, uma estante, uma forma totêmica na parede, que diz respeito a civilizações que passaram e hoje são parte da história”, diz Moscheta.

Estética do faz-de-conta

Embora o interesse pela biologia e a geologia seja herança paterna, a relação de Moscheta com a ciência dá-se por um viés tangencial. “O que me agrada na ciência é a maneira como ela apresenta os dados, as informações, como o conhecimento é passado, é mostrado, organizando um discurso que, afinal, não deixa de ser ficcional”, diz. “Quando aplico uma coordenada geográfica a uma pedra, por exemplo, essa coordenada, no meu GPS, tem uma margem de erro de 3 metros. Ou seja, não é tão precisa assim. Gosto desse território incerto. Aqui a arte e a ciência se encontram. No criar realidades, inventar histórias, narrativas.”

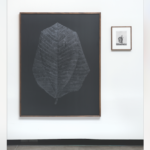

Apropriando-se do discurso protocientífico, em que mito e verdade não são discerníveis, Moscheta realizou a série fotográfica Gigantica Amazonica (2017), que integrou a coletiva Amazônia: Os Novos Viajantes, no MuBE. A coletiva reuniu artistas e cientistas em torno de pesquisas sobre a natureza amazônica. O trabalho de Moscheta parte de fotografias feitas pelo alemão Albert Frisch, em viagem à Amazônia, em 1867. Trata-se dos primeiros registros preservados de índios brasileiros da região dos rios Solimões, Negro e Amazonas. Moscheta trabalhou com um detalhe específico das imagens: a manipulação manual dos negativos. “Ele fazia retratos contra fundos de tecidos brancos, depois recortava as figuras e colava sobre fundos de paisagens”, diz o artista, que produz nova camada de manipulação sobre a imagem, inserindo ao lado dos índios fotografias de folhas de espécies botânicas amazônicas agigantadas.

A arqueologia de Marcelo Moscheta volta-se para o futuro na instalação Melancholia (2016), em que 16 peças de bronze simulam a queda de meteoritos no chão da galeria. “Meteoritos já se chocaram e modificaram o planeta, o que pode voltar a acontecer em outro ciclo, num próximo apocalipse, num próximo fim.” Como no filme de Lars von Trier, que retrata o choque do asteroide 5708 Melancholia com a Terra, a ruína está programada.