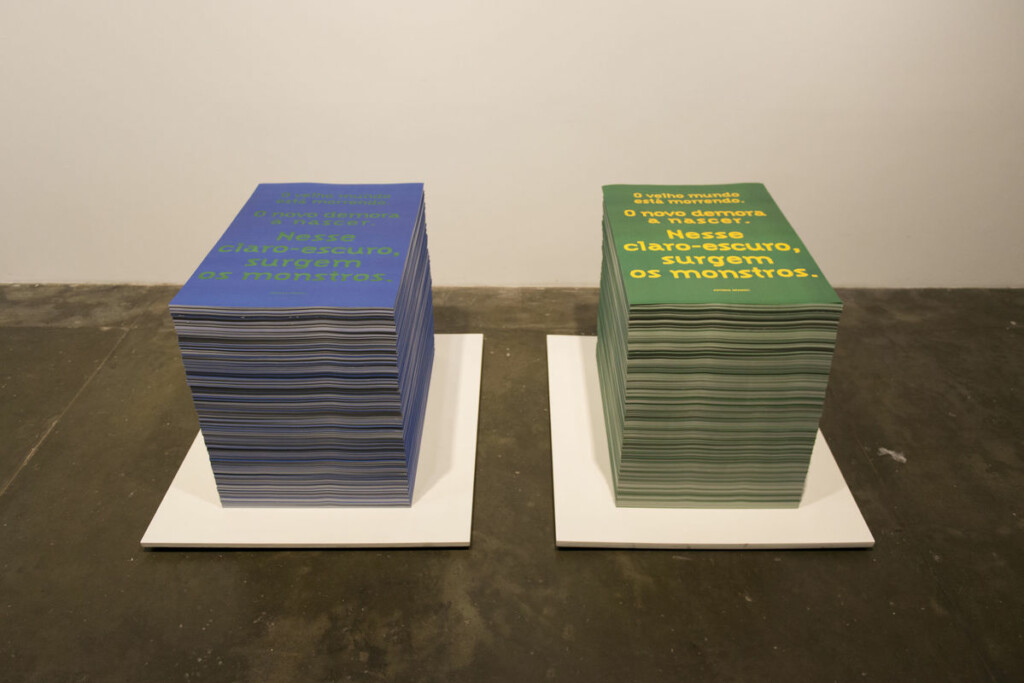

Ao fundo do primeiro piso do pavilhão da Bienal, duas pilhas de cartazes foram dispostas paralelamente no chão. Os visitantes podem levar os cartazes para casa, e assim o fazem, esgotando rapidamente as pilhas que são refeitas semanalmente pela organização da mostra. Em cada cartaz, lê-se a mesma frase: “O velho mundo está morrendo, o novo tarda a nascer. Nesse claro-escuro, surgem os monstros”. A frase provém de Gramsci, de seus Cadernos do cárcere, publicação póstuma de suas notas escritas enquanto encarcerado pelo governo fascista de Mussolini. A obra, intitulada Chiaroscuro, é de Alfredo Jaar, artista chileno bastante conhecido do circuito internacional. A intenção política da arte de Jaar – que conheceu de perto a experiência socialista do governo Salvador Allende, assim como sua trágica destruição – é evidente em seus muitos trabalhos, que frequentemente abordam a desigualdade e as consequências desastrosas do capitalismo avançado. Os cartazes foram impressos em dois jogos de cores saturadas, azul e verde, e amarelo e verde, ambos portanto remetendo à bandeira do Brasil. Talvez uma aposta em recuperar uma relação positiva com as cores sequestradas atualmente pelos arautos do velho mundo moribundo.

A frase de Gramsci pode ser lida em perspectiva mais otimista – o novo pode tardar, mas haverá de nascer –, ou mais reticente – neste caso, salientando a emergência dos monstros. Perto da obra de Jaar, ainda no mesmo piso, ao lado do vão central do prédio, veem-se as fotos das posses presidenciais de 2003 e de 2019, em duas séries de Mauro Restiffe. O contraste entre os dois momentos é evidente, e sublinhado pela nomenclatura das séries: Empossamento (2003) e Inominável (2019). Nessa última, encontramos o verde-amarelo no uso ao qual agora nos habituamos, como cores do fascismo local. É a chegada de um monstro ao poder, um desses chocados no claro-escuro de um mundo em transformação. Mas isso bastaria para fazer da ascensão de Lula, em 2003, por simples contraste, um indício do novo nascente? A passagem do governo de esquerda à nova extrema-direita pode ser entendida apenas como um fenômeno político, como parece sugerir o enfoque sobre o cerimonial republicano?

A instalação Deposição, de Daniel de Paula, Marissa Benedict e David Rueter, montada no vão central e justamente em frente às fotografias de Restiffe, sinaliza para uma leitura mais complexa. Os artistas resgataram as peças da antiga roda de negociações (trading pit) da Chicago Board of Trade, descartadas pela empresa quando o espaço de negociação foi substituído por uma versão informatizada. Poucos brasileiros sabem, mas a bolsa de Chicago tem uma relação profunda com o destino recente de nosso país. A prosperidade econômica da era Lula foi em parte caudatária da entrada de capital estrangeiro na economia nacional, que teve seu eixo nas negociações dessa bolsa de valores. Ali eram negociados os preços futuros da produção de commodities, que acompanhou a inflação generalizada dos mercados de derivativos após a fim da “bolha da internet” em 2001. A nova bolha que se seguiu, em escala mundial, não afetou apenas o mercado imobiliário, como sabemos desde a chamada crise dos subprimes de 2008 que abalou Europa e Estados Unidos. Uma segunda bolha abarcou a produção de commodities e o agronegócio, afetando países como o Brasil. Ao estourar, por volta de 2012, iniciou uma crise que levaria consigo o governo de esquerda que antes se beneficiara dela. E deixou campo aberto a uma extrema-direita monstruosa que emergiu no caos político que se sucedeu.

A obra de Daniel de Paula tem seu fundamento teórico no trabalho do pesquisador da USP, Fábio Pitta, que estudou o lugar do Brasil contemporâneo na crise estrutural do capitalismo, segundo os pressupostos da teoria crítica do valor (Wertkrik). Pensado pelo prisma econômico, o velho mundo que está morrendo não é outro que o da sociedade do valor. Autores como Robert Kurz, na Alemanha, e Moishe Postone, nos Estados Unidos, indicaram o caráter anacrônico e contraditório do valor como categoria central da reprodução econômica no capitalismo. Ao expulsar o trabalho vivo da esfera produtiva, o desenvolvimento tecnológico solapa o fundamento do valor, produzindo um efeito reverso que assinala o limite interno de sua reprodução, aparentemente infinita. Desprovido de sua substância no presente, entende Kurz, o capitalismo lança-se em uma fuga adiante. O capital fictício, que se alicerça na especulação antecipada sobre uma massa de valor futuro, torna-se sua tábua de salvação. Enquanto o novo tarda a nascer, o futuro já foi negociado.

Carta ao velho mundo

O velho mundo é também o objeto de outra obra notável na Bienal, Carta ao Velho Mundo, de Jaider Esbell. O artista indígena foi, sem dúvida, o personagem central dessa Bienal. Tanto por suas obras e falas, quanto por seu papel de mediador, arrancando das instituições espaços cada vez maiores para a arte indígena. Se a 34ª Bienal ficou conhecida como “a Bienal da arte indígena”, isso se deve muito a seu papel. A disputa que Esbell estabeleceu com as instituições artísticas é análoga àquela que estabeleceu com a arte, entendida enquanto campo epistemológico eurocêntrico. Sua Carta ao Velho Mundo é prova disso. A obra é composta por um exemplar da Galeria Delta da Pintura Universal, que foi inteiramente modificada por Esbell, com inserções gráficas e textuais.

A maior parte das páginas do livro são preenchidas com traços finos em caneta posca, característicos de Esbell, grafismos e desenhos, como as personagens fabulosas que tipicamente povoam suas telas, oriundas da cosmogonia Macuxi. Mas a partir do capítulo “Renascimento e Barroco na Itália”, ocupando a parte central do livro, as intervenções verbais ganham mais força. Essa parte do trabalho remete à passagem do artista pela França, em 2019, segundo assinalado pelo mesmo ao início do capítulo, com a advertência: “Indígenas ao irem para a Europa se vistam de proteção ancestral.” Adicionando na página seguinte: “Inventem palavras para os mistérios”. Nesse capítulo encontramos intervenções textuais sob a forma de marginália ao texto do livro e, sobretudo, o uso dos balões de quadrinhos que dão voz às personagens das obras clássicas. Trata-se de uma voz política que denuncia o genocídio dos povos originais, o ecocídio na Amazônia e que inverte o sentido entre civilização e barbárie, tão caro ao discurso legitimador da colonização. Esbell se apropria da obsessão judaico-cristã com o sacrifício e a ressignifica em uma alegoria do massacre colonial que atravessa os séculos. A cabeça de São João Batista na bandeja estendida por Salomé, em tela de Guido Reni, é convertida em vulto indígena, ao lado do qual se lê:

“Genocídio Indígena no Brazil.

A violência é um ciclo longo. Ordens antigas continuam ecoando e chegaram agora nas últimas florestas virgens do mundo.

A ordem? Exterminar!”

Outros exemplos semelhantes se seguem, como com a cabeça de Holofernes nas mãos de Judite, em tela de Francesco Solimena, igualmente convertida em exemplo da barbárie colonial; ou o Sacrífico de Abraão, de Andrea del Sarto, na qual seu filho Isaque nos alerta: “Antes deixa eu dizer que na Amazônia todo mundo tá enve[ne]nado de mercúrio!”. Mas o sacrifício não é apenas o dos povos indígenas. Sobre uma representação da Matança dos Inocentes, novamente de Guido Reni, lemos:

“Carta ao velho mundo”

“O horror, a barbárie sem explicação dos homens civilizados sobre os livres por natureza. Dizemos ao velho mundo que, junto com o mundo novo, vamos todos padecer os primeiros dias da extinção da humanidade. Eis que a perversidade da natureza humana aponta o cano de sua arma para a própria cabeça. Depois de tanta glória a ideia de futuro morre na infância.”

Uma cultura obcecada pelo sacrifício prepara por fim seu auto-sacrifício. É o futuro que é imolado no altar da civilização capitalista, em um baquete de peixes envenenados sob o céu escurecido pela fumaça de florestas em chamas.

O velho mundo está atrás de você

Os cartazes de Jaar foram dispostos em pilhas e ofertados ao público talvez na esperança de que esses os espalhassem em paredes esparsas pela cidade, disseminando a esperança pelo nascimento do novo. A obra de Esbell, por sua vez, que é originalmente um livro, teve sua forma de aparecimento modificada na montagem da exposição. O livro original encontra-se em uma vitrine, devidamente protegido por uma redoma, como objeto único. Todavia, as páginas do livro foram reproduzidas e coladas na parede como lambes, transfigurados assim em cartazes. Se visto apenas como livro, o trabalho possui uma dimensão distinta, até em parte curiosa, como um diálogo reflexivo com um destinatário ausente ou ao menos incerto. Afixadas na parede, suas páginas, como cartazes, voltam-se aos inúmeros passantes e revelam um caráter de fala pública que parecia até então existir na obra de modo apenas latente.

A forma da montagem também produz uma associação imprevista. A superposição de mensagens políticas sobre obras clássicas, com a apropriação livre e anárquica do cânone, relembra intervenções que se tornaram típicas da contracultura. Recordam, sobretudo, as pichações de maio de 68. Como se sabe, quando os estudantes tomaram as universidades naquela primavera em Paris, apropriaram-se de todo seu espaço, pichando e grafitando lemas e slogans revolucionários em cada parede disponível. Um de seus mais conhecidos slogans era, justamente: “Corra camarada, o velho mundo está atrás de você”.

As mensagens não se espalhavam apenas sobre paredes nuas, mas igualmente sobre afrescos e telas que adornavam as grandes salas da tradicional Sorbonne. Ali, os personagens representados nas telas viam-se improvisadamente convertidos em personagens de histórias em quadrinhos, manifestando suas vontades revolucionárias em balões cuidadosamente adicionados pelas mãos dos estudantes. Assim, a intervenção sobre uma tela seiscentista de Philippe de Champaigne, presente na reitoria da Sorbonne, convertia o Cardeal Richelieu em arauto do fim da arte, ao proclamar: “Desviemos a arte de sua função tradicional de mortificação. A arte está morta! Viva a revolução!”

Os situacionistas, inspiradores desse tipo de intervenção, chamavam isso de détournement, ou desvio, uma prática de apropriação política da cultura (europeia) que julgavam morta em seu valor tradicional. Seria um abuso ver o mesmo gesto ressoando no gesto de Esbell? Na reprodução de um painel quatrocentista de Cosimo Tura, vemos Santo Antonio de Pádua vaticinar: “Desta flor vai frutificar a arte indígena contemporânea. E já será outro mundo. A arte da dobra depois da cura.”

Apenas um movimento

Que a relação não é impertinente parece sinalizar a própria curadoria da exposição, que situou a obra de Esbell de frente para o trabalho de Vincent Meessen, The Sun Will Always Rise [O Sol Sempre Irá se Levantar]. No interior da instalação – uma tenda circular em tecidos verde, amarelo e vermelho, contendo espreguiçadeiras para acomodar o público – projeta-se o longa-metragem Juste un Mouvement [Apenas um Movimento], comissionado para a 34ª Bienal, e que aborda em parte a memória do maio francês (mostrando, como veremos, que este não pertence apenas aos franceses). O filme abre-se com o lento enforcar de um retrato em uma parede. Nele, vemos o rosto de um jovem negro. O rosto é talvez conhecido dos aficionados de cinema, que podem reconhecê-lo como o de um personagem do famoso filme A Chinesa (1967), de Jean-Luc Godard. Mas seu nome e seu passado são do conhecimento de poucos. O rosto que vemos é aquele de Omar Blondin Diop, jovem senegalês e um dos animadores do Movimento 22 de Março, que ocupou a Universidade de Nanterre e iniciou a revolta que paralisaria a França entre os meses de maio e junho de 1968.

Mais conhecido é o nome de Daniel Cohn-Bendit, outro membro do mesmo 22 de Março, que seria expulso da França por sua notoriedade no movimento. A simpatia da juventude de 68 por Cohn-Bendit ficou conhecida no slogan “somos todos judeus alemães”. Já o slogan “somos todos negros senegaleses” não figura no hall dos famosos lemas de 68. Mas Diop foi igualmente expulso da França, prolongando o percurso de militância no país africano. Anos mais tarde, seria preso, seu grupo político sendo acusado de tramar um atentado contra Georges Pompidou, quando de sua visita ao Senegal em 1971. Dois anos depois, Diop faleceria na prisão, em um provável assassinato encoberto como suicídio.

A história de Omar Blondin Diop é recontada no longa de Vincent Meessen, que já havia realizado operações semelhantes em outras obras, resgatando a presença colonial irrefletida no interior do pensamento progressista francês. Assim, em Vita Nova (2009) partira para Burquina Faso à procura dos rastros do “negro que saúda a bandeira”, fotografado na capa de uma edição da revista Paris Match, ao qual se refere Roland Barthes em conhecida passagem de suas Mitologias (1957). Interessado no passado da Internacional Situacionista, movimento artístico e político radical dos anos 1950-60, Meessen recuperou a memória de membros não-europeus que participaram dessa vanguarda internacional, mas sobre os quais muito pouco se escreveu até hoje. Para o pavilhão belga da Bienal de Veneza de 2015, Meessen apresentou a videoinstalação em três canais intitulada One.Two.Three, tendo por protagonista Joseph M’belolo, congolês que frequentou a Internacional Situacionista, e que compusera um canto revolucionário na língua quicongo em 1968.

O filme apresentado na Bienal de São Paulo parece-me, porém, o mais bem sucedido trabalho de Meessen. Isso porque, nessa obra, a vontade de reencontrar o passado silenciado do militante senegalês – usado figurativamente no filme de Godard – acaba dando impulso a um filme que ultrapassa os propósitos iniciais, convertendo-se em uma representação polifônica que articula de modo complexo a relação entre o passado e a atualidade. O Senegal que Meessen encontra não é mais o mesmo de Diop. Não é mais um país que pode ser entendido politicamente apenas pela chave da colonização europeia. Não pode ser lido por uma simples oposição entre colonizadores e colonizados. E quando há colonização, essa não é mais exclusivamente branca. O Senegal que vemos na tela carrega sem dúvida a herança da colonização francesa, as agruras do desenvolvimento desigual e as contradições da artificialidade de seu território, desenhado na partilha europeia. Mas ele é agora também um país atravessado pela nova ordem mundial, por outras redes econômicas transnacionais. Ele é, sobretudo, parte do fenômeno atualmente chamado de “Chináfrica”, a entrada massiva de capital Chinês no continente africano. A presença chinesa reconfigura hoje as referências materiais e simbólicas do continente – de modo veloz, como tudo mais que diz respeito ao capital chinês – e o Senegal não é exceção. Meessen nos revela esse novo quadro, no qual trabalhadores senegaleses convivem com trabalhadores chineses, aprendem sua língua e se tornam mestres das artes marciais milenares legadas pelos parceiros do Oriente.

Talvez um roteiro ficcional não tivesse achado confluência tão feliz como aquela que a história veio proporcionar. Omar Diop, estudante negro oriundo da colônia francesa, interpreta na metrópole um papel em um filme intitulado A Chinesa, rodado em um momento em que a juventude francesa é fascinada pela China comunista, encantada pela Revolução Cultural e pelas novas vestes do presidente Mao. Em busca de recuperar o passado do estudante e militante senegalês, Meessen esbarra em uma nova imagem grandiosa da China. Não mais aquela da China comunista, mas da China potência capitalista internacional. Não mais a China que lança ao fogo a tradição em nome de uma revolução da cultura, mas de uma China que financia óperas e museus nos países africanos, construções faraônicas ofertadas em reconhecimento à parceria econômica.

A maior riqueza do filme de Meessen jaz certamente na capacidade de articular com sutileza e sem juízos de valor diferentes níveis narrativos e semânticos que são, em última instância, a manifestação de diferentes temporalidades históricas que confluem em espaços comuns. Trata-se, enfim, de uma obra de arte. Não apenas um documentário que reconta o passado – o que já seria meritório, dada o silenciamento da história de Diop – mas um filme que flexiona o passado no presente – e que aceita que a complexidade do presente trai invariavelmente a possibilidade de qualquer narrativa unívoca sobre o passado.

Velho mundo global

Juste un Mouvement se encerra com o plano de uma conversa no interior de um trem em movimento. Se há algo que o cinema não consegue forjar convincentemente é o sacolejar irregular do interior de um trem. No famoso plano de A Chinesa de Godard, uma jovem estudante discute os caminhos da revolução com um professor de filosofia enquanto o trem se desloca de Paris para a periferia de Nanterre. A cena é revivida no Senegal contemporâneo, em um trem que se desloca para a periferia de Dakar, com o diálogo entre o rapper Fou Malade (‘louco doente’, em francês), engajado nas recentes lutas populares do país, e Felwine Sarr, professor universitário e importante ensaísta da África francófona. A discussão diz respeito ao futuro político do Senegal, e não ao destino revolucionário do mundo moderno, como em A Chinesa. Não há referências a grandes nomes do pensamento europeu, como poderia se esperar há 50 anos. Iniciada em francês, a conversa converte-se rapidamente para o jalofo.

A nova ordem global é aquela que foi construída pela expansão do velho mundo, que se fez sistema-mundo. É nela que vemos emergir as vozes e línguas locais que irrompem contra o falso universalismo. E não obstante, permanece inegável que as diferenças não são estanques, que o local é atravessado por forças mais amplas que o ligam a um movimento comum. O genocídio da Amazônia, denunciado por Esbell, é impulsionado pela especulação das commodities agrícolas das quais trata De Paula. Commodities que serão consumidas pela potência chinesa que abocanha agora os mercados africanos, como do Senegal registrado por Meessen. A posse do inominável fotografada por Restiffe é apenas uma das tantas posses de tantos inomináveis monstros ascendendo agora pelo velho mundo que não quer morrer.

O velho mundo está em toda parte. Que isso é um fato inescapável, talvez tenha ficado mais claro do que antes, após a crise global da Covid-19 (crise, aliás, pouco tematizada pela Bienal desse ano, que tendo de encará-la como imenso problema prático, acabou não a elegendo como objeto de reflexão). A afirmação das diferenças, questão hoje no centro dos debates, precisará aprender a lidar com esse fato. As obras aqui mencionadas parecem apontar nesse sentido, tensionando interrelações que se estabelecem a contrapelo da globalização.

_____________________________________________

Gabriel Zacarias é professor de História da Arte da Unicamp