Considerada uma importante atração turística, a nascente do Rio Ailã, em Roraima, situa-se no extremo setentrional do Brasil. Em direção ao leste, o último ponto geográfico do território nacional é o arquipélago de Martim Vaz, pertencente ao Espírito Santo. O aspecto geográfico não é o único que faz de Roraima e do Espírito Santo os extremos do Brasil. Os dois estados possuem as taxas mais altas de assassinatos de mulheres: 15,3 e 9,3 por 100 mil habitantes, respectivamente. Os dados posicionam o Brasil como o quinto país do mundo com mais feminicídios. Esse é apenas um dos assustadores índices que deixam o país do carnaval, da hospitalidade e da cordialidade dentro do Top 5 da violência nos rankings internacionais. A homofobia, as mortes cometidas e sofridas pela força policial e a alta população carcerária conferem à realidade brasileira uma condição extrema.

Em 2013, 4.762 mulheres foram mortas no Brasil pelo simples fato de serem mulheres. A pesquisa foi realizada pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e divulgada no Mapa da Violência de 2015. Ao serem questionadas sobre a falta de dados mais recentes, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e a Secretaria Nacional de Segurança Pública não assumem responsabilidades e, finalmente, revelam: há falhas na contabilização de casos devido à inexistência de um sistema unificado entre os estados. Ou seja, existe uma alta taxa de subnotificações.

Outra razão da imprecisão estatística é o fato de o homicídio de mulheres ser qualificado e considerado crime hediondo há apenas dois anos. Uma clara denominação do feminicídio via lei e políticas públicas é fundamental para proteger as vítimas e punir os assassinos. Mas o papel das micropolíticas, por meio do discurso artístico, também é fundamental. O comprometimento de artistas brasileiros é outro fator que contribui para o combate a essa realidade extrema.

Assédio deixa marcas

“Sou mulher, trago na carne o cerne das minhas experiências vividas, os anseios libertários em defesa de nossos direitos”, disse à seLecT Teresinha Soares, pioneira na luta feminista por meio da arte. A artista mineira refere-se ao assédio sofrido por 40% das mulheres brasileiras, segundo pesquisa realizada, em fevereiro de 2017, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), sendo jovens de 16 a 24 anos e mulheres negras as principais vítimas.

Aos 90 anos, ela ganha sua primeira grande individual em um museu, o Masp, até 6/8. Em meados dos anos 1960, com a série Acontecências, Teresinha Soares manifestou pela primeira vez a violência perpetrada contra a mulher nas esferas pública e doméstica. Na tela Sem Título (Ciúme de Você, 1966), uma mulher segura uma arma sobre o corpo de um homem, como ato de rebelião.

A mostra do Masp intitula-se Quem Tem Medo de Teresinha Soares? A resposta natural seria: todos aqueles que temem a igualdade de gênero. “Nos meus trabalhos, a mulher se levanta contra os tabus e os preconceitos sofridos”, diz a artista. A liberdade sexual também é uma bandeira. Diante da objetificação da mulher, Soares exacerba as formas do útero e dos seios em suas pinturas. “Descobrindo seu corpo e seu sexo, a mulher almeja ser sujeito e não objeto”, afirma.

O sistema social patriarcal, porém, não autoriza o feminino ativo. Em 2015, foram registrados 45.460 casos de estupros, 125 por dia. Considerando a subnotificação, os números multiplicam-se, uma vez que só 10% dos casos são reportados à polícia, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). De todas as violências que a mulher sofre, a sexual é especialmente sintomática da dominação machista.

Assim como Teresinha Soares, a artista paulista Cris Bierrenbach elabora seu discurso com base em suas próprias experiências. Na fotografia Sleeping Beauty (2012), a cabeça de Bierrenbach repousa na vertical com uma expressão serena – que poderia ser de morte ou de dormência. A equimose no olho chama atenção, apontando a violência de gênero como caminho de leitura mais evidente.

Em 2016, a cada hora, 503 brasileiras foram vítimas de agressão física. O trabalho de Bierrenbach, porém, esconde outro tipo de agressão. “O roxo do olho é resultado de uma cirurgia estética realizada por própria escolha. Isso não deixa de resultar uma violência procedente das autoimposições da mulher para se encaixar nos padrões de beleza”, diz.

A desigualdade salarial, os casos de assédio e a pequena porcentagem de mulheres em cargos de chefia fazem alusão às questões de gênero no mercado de trabalho, tema abordado pela série fotográfica Fired (2013), que em inglês tem o duplo sentido de demitido e atingido por tiro, de Bierrenbach. Para a ocasião, a artista retratou-se com uniformes de diferentes ofícios, como polícia militar, prostituta ou jogadora de futebol. O trabalho completou-se em uma casa de tiro, onde a artista disparou contra as ampliações, deixando o rosto das mulheres desfigurado. “Em nenhum dos meus trabalhos eu quero ser eu. Prefiro ser uma figura anônima, um genérico feminino”, diz.

Homocausto

A cada ano, a Avenida Paulista, em São Paulo, recebe a maior parada gay do mundo: cerca de 3 milhões de pessoas reúnem-se para festejar a diversidade. Do início da festa até as 25 horas seguintes, uma pessoa da comunidade LGBT é assassinada em alguma parte do Brasil. A contradição faz-se protagonista no universo LGBT. Ao mesmo tempo que o Brasil se destaca pelas políticas públicas favoráveis à comunidade gay, sendo um dos primeiros países a disponibilizar antirretrovirais para o HIV e permitir a adoção para casais homoafetivos, aqui é onde se matam mais transexuais e travestis em todo o mundo.

Em 2016, 331 gays, lésbicas e travestis foram mortos, a maioria deles com requintes de crueldade, segundo relatório do Grupo Gay da Bahia (GGB). Reconhecido internacionalmente por seu trabalho no registro de casos de LGBTfobia, o GGB já compilou 172 assassinatos só este ano, até a publicação desta reportagem.

O antropólogo e fundador do GGB, Luiz Mott, classifica essa realidade como “Homocausto”, em alusão ao Holocausto nazista. Dentro da coletividade, transexuais e travestis são os mais vitimados: o número de mortes aumentou 22% entre 2015 e 2016.

“Reconhecimento e aproximação ao mundo trans” é o que busca a instalação artística de Sara Ramo, em cartaz até 8/9, na Capela do Morumbi, em São Paulo. Em sua acepção, a artista hispano-brasileira ressignifica a palavra “reconhecer” e lhe dá o sentido de “olhar para o que nós estranhamos”, reivindicando a complexidade do universo trans.

“Esse universo me interessa particularmente: nele está contido o vislumbre da transformação, a idealização do belo, mas que, ao mesmo tempo, sofre uma violência extremamente severa”, diz Ramo à seLecT.

A dureza está presente nas 138 pequenas esculturas localizadas nos buracos das paredes de taipa da Capela que formam a instalação Para Marcela e as Outras (2017). O título do trabalho busca, por um lado, trazer um nome próprio para as transexuais e, por outro, fazer referência às diferentes projeções que as pessoas realizam da instalação. “A transformação está relacionada com se ver no outro, por isso o público me dá diferentes retornos: ligam violência e delicadeza, morte e vida; algumas pessoas me falam de escravidão; outras do sofrimento do povo indígena”, diz.

Há 25 anos, a Capela do Morumbi recebe anualmente instalações de arte contemporânea, mas esta é a primeira vez que o local se mostra, à primeira vista, tão vazio. Isso se deve a uma escolha da artista, que decidiu ocupar as margens, e não o centro do espaço, criando uma metáfora entre o seu trabalho e o interior dos buracos da Capela, também conectados com processos de invisibilidade social e com tudo aquilo que o público não está preparado para ver. “O assunto que trato é algo que sempre vemos a distância, por isso era muito importante para mim que as pessoas se aproximassem dos buracos.”

Nas fissuras, pensadas como matriz e molde do trabalho, unhas postiças, cílios, meia-calça, esmaltes, cabelos, miçangas, glitter, argila e terra misturam-se, formando corpos estranhos. Mínimas, as esculturas muitas vezes remetem a formas sexuais complexas ou podem ser associadas à ideia de memória. A exuberância que envolve o universo transexual está aqui coberta por argila, pó e terra, criando uma espécie de glamour precário. Solitário, em um canto da sala, um bolo de aniversário com 40 velas lamenta a baixa expectativa de vida das transexuais e dos travestis.

Mata e morre

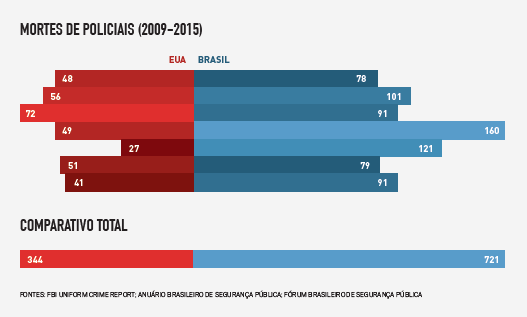

Entre março de 2011 e novembro de 2015, o Brasil registrou mais mortes violentas do que a guerra na Síria no mesmo período. Nesse quadro de aniquilamento, a polícia brasileira tem um papel expressivo: é a que mais mata e também a que mais morre do mundo. Dados mais recentes, de 2015, mostram que naquele ano houve 3.320 vítimas de intervenções policiais, ou seja, nove mortos por dia. Do outro lado da moeda, 358 policiais foram assassinados.

A violência, por si só, não justifica o índice de letalidade dos policiais: enquanto a taxa de mortes decorrentes de intervenção policial no Brasil é de 1,6 para cada 100 mil habitantes; Honduras, o país mais violento do mundo, possui taxa inferior: 1,2. O tema, em vez de ser combatido pelo Estado, é reforçado economicamente: entre 2002 e 2015, os gastos com segurança pública cresceram 62%. Enquanto isso, os números revelam um teor sociorracial nas vítimas, em sua maioria jovens negros da periferia.

A violência policial longe dos centros urbanos é retratada em Mãe Preta ou A Fúria de Iansã (2014), trabalho do paulistano Sidney Amaral (morto em 20/5, em decorrência de um câncer) exposto na Pinacoteca de São Paulo, até 18/9. Sobre fundo escuro, uma mulher negra aponta um facão para o pescoço de um policial militar, que dirige sua arma para a cabeça de um jovem. O episódio completa-se com outras duas armas seguradas por braços anônimos. A obra, que integra a mostra coletiva Metrópole: Experiência Paulistana, é a releitura de uma cena do longa-metragem porto-riquenho Cristo Rey (2013), dirigido por Leticia Tonos Paniagua.

Como o título da tela indica, Amaral faz um paralelo entre a figura mitológica de Iansã, entidade guerreira que protege sua cria e suas convicções a todo custo, e a mulher negra da periferia que defende seu filho dos fardados. “O que fiz foi transpor um mito para a realidade das ruas paulistanas”, diz Amaral.

Mas as falhas na Segurança Pública também agridem os policiais. Para lidar com as sequelas que a violência deixa dentro dos quartéis, entre novembro e dezembro de 2003, foi desenvolvido um workshop com membros do Programa de Acompanhamento a Policiais Militares Envolvidos em Ocorrências de Alto Risco (Proar) e que culminou no trabalho Real e Realidade: Violência e Esperança. A iniciativa tinha como pilar o Quebra-Cabeça da América Latina (1997), conhecido trabalho da artista gaúcha Regina Silveira, e resultou da colaboração entre a artista, seu assistente Eduardo Verderame, o artista educador Paulo Portella Filho e a filósofa Dalva Garcia.

Os 20 membros do corpo policial do estado de São Paulo que participaram da oficina também integraram o projeto Proarte. Desenvolvido pelo Serviço Educativo do Masp e liderado por Paulo Portella Filho, o Proarte era uma das atividades do programa de combate ao estresse do Proar e incluía visitas às exposições do museu e práticas no ateliê. As atividades artísticas realizadas foram poderosos meios de socialização de interesses pessoais e de interação psicossocial dos indivíduos no grupo. “Durante os dez anos em que o Proarte esteve ativo, houve manifestações contundentes que indicaram a arte como potência do desarmamento”, diz Portella Filho à seLecT.

Nos quatro dias do workshop, os policiais realizaram exercícios para decidir coletivamente o assunto do quebra-cabeça, com total liberdade. Também criaram, individualmente, de seis a dez peças a partir de fotografias escolhidas de revistas. As imagens eram ampliadas em A3, convertidas para P&B e impressas em espuma vinílica, no formato de peças de um quebra-cabeça. “O objetivo do workshop era oferecer aos policiais um processo artístico que permitisse que eles se expressassem coletivamente através da construção de um discurso visual multifacetado”, diz Regina Silveira.

A maioria dos policiais escolheu imagens relacionadas à família, criminalidade, violência e política. “Retratei a esperança somente em três imagens, o resto foi violência. No quebra-cabeça final, a esperança ficou de canto, lhe demos pouca importância”, diz um policial em um vídeo que documentou o processo.

Veneza atrás das grades

O Brasil possui a quarta maior população carcerária do planeta. Os últimos dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), divulgados em 2016, revelam que, em dezembro de 2014, 622.202 pessoas superlotavam os presídios brasileiros. Destes, 61,6% são negros. O dado mais estarrecedor, contudo, é que 40% dos presos são provisórios, ou seja, ainda não foram julgados.

Esta é a realidade que dá a cara do Brasil na 57ª Bienal de Veneza, em cartaz até 26/11. Rodeada de ambiguidade, a instalação Chão de Caça (2017), de Cinthia Marcelle, pensa os conceitos de cárcere e fuga sob diversas perspectivas. Esse trabalho rendeu à artista menção honrosa na Bienal. “Me interessa investigar o espaço simbólico e histórico dos presídios brasileiros desde um ponto de vista de quem vê de fora, de quem experimenta os limites do dia a dia, projetando, ao mesmo tempo, de dentro de meu exercício estético, uma linha de fuga”, explica a artista mineira à seLecT.

O trabalho de Marcelle consiste em um piso formado por uma grade de aço, em cujos vãos pedras comuns são instaladas – como se de esculturas se tratasse. Na estrutura do piso e sobre hastes de madeira, várias pinturas integram Chão de Caça. A ideia da prisão é reforçada por um vídeo que mostra vários homens uniformizados desmantelando um telhado. A peça audiovisual, realizada em parceria com o cineasta Tiago Mata Machado, dá a ideia de que os personagens são prisioneiros preparando-se para uma fuga.

Não é a primeira vez que a artista aborda o tema do encarceramento. Em-Entre-Para-Perante, individual realizada na Galeria Silvia Cintra + Box 4, no Rio, em 2015, consistia em uma instalação que lembrava um pátio central de presídio. Encoberto por cadarços pretos, um conjunto de ferramentas utilizadas em situações de fuga repousava ordenadamente no chão.

Dois anos atrás, na 56ª Bienal, o sistema prisional brasileiro também foi tema em Veneza. A videoperformance Americano (2014), da artista paraense Berna Reale, fazia menção mais explícita ao problema. O trabalho foi uma reedição do vídeo lançado em 2013, que mostrava a artista correndo em roupas atléticas e carregando uma tocha olímpica pelo Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Isabel do Pará, a maior casa penal do estado. Filmada em única tomada, a performance questiona o sistema social vigente e a ocultação de problemas, principalmente quando grandes projetos são executados, como as Olimpíadas. “O sistema carcerário falido que o Brasil apresenta há anos é reflexo de uma política social ausente. Americano foi feito em 2013, quando o sistema carcerário já era uma granada prestes a explodir”, diz Berna Reale, fazendo referência às rebeliões e aos massacres ocorridos nas penitenciárias brasileiras em janeiro de 2017, que deixaram 134 mortos em apenas duas semanas.