No contexto de um franco processo de globalização, no qual se discutem as teorias coloniais e o multiculturalismo, e em que se procura reavaliar o lugar dos territórios ditos periféricos, como podemos discutir a arte que é produzida no Brasil? Como os artistas brasileiros se inserem no circuito das exposições internacionais? Existiria uma arte contemporânea brasileira e a que serve esse adjetivo? O que acontece hoje com circuitos entendidos como periféricos dentro do Brasil, onde programas que buscaram mapear e incentivar a produção fora do eixo revelaram novas proposições? Como estão sendo reavaliadas a historiografia e a crítica de arte, diante de questões de gênero e da revisão mais do que necessária do racismo por aqui?

Essas foram algumas questões que lançamos ao propor para a casa seLecT o curso Arte Contemporânea Brasileira: dos Tupinambá aos Huni Kuin. O título é uma provocação que veio diante do trabalho apresentado por Ernesto Neto nesta edição da Bienal de Veneza. A trajetória de Um Sagrado Lugar começou na exposição Histórias Mestiças, no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, em 2014. Dali, Segredo Sagrado adquire elementos mais rústicos e fibras naturais para circular em cidades europeias, em 2015, e finalmente chegar ao Arsenale em Veneza, em 2017. Nesse momento, estava em jogo a alteração da legislação de terras indígenas no Brasil e, diante disso, a crítica tomou posições antagônicas. Alguns discutiram as questões que ameaçam as comunidades indígenas. Outros falaram de seu constrangimento em assistir àquela encenação no contexto de uma mostra cuja origem são as exposições universais – colonialistas por excelência, conhecidas por seus zoológicos humanos.

O caso foi pertinente para iniciarmos o curso com uma discussão desse assunto brasileiro, presente ao longo de toda a história da arte no Brasil, fosse para projetos de identidade nacional ou para enfatizar os aspectos de originalidade daquilo que os artistas produziam. De tal modo essa questão nos atravessa que é possível vê-la emergir em vários trabalhos de artistas brasileiros contemporâneos. Os Tupinambá, do título, remetiam a dois lados da moeda dessa narrativa. Essa tribo do tronco Tupi-Guarani ocupava grandes extensões da costa do descobrimento do Brasil e foi das primeiras que atravessaram o Atlântico, em meados do século 16, para encenar uma dança canibal no cortejo que os ricos mercadores de tintura de tecidos de Rouen patrocinaram em homenagem ao rei da França. Eles reemergiram como imagem para a arte brasileira à época da 24ª Bienal de São Paulo, quando a antropofagia, retomada do manifesto de Oswald de Andrade, foi empregada curatorialmente para propor uma leitura da arte contemporânea internacional.

A imagem do índio brasileiro também aparecia num artigo de Mário Pedrosa, em seu exílio parisiense, nos anos 1970, publicado na revista brasileira Versus. Discurso aos Tupiniquins ou Nambás (1975) toca no problema da mercantilização da arte no Primeiro Mundo e nos aconselha a nos distanciar da imitação dos “ismos”. Há certa ponta de esperança nisso, já que Pedrosa apostava no que chamou de quarto reino: a arte das comunidades autóctones, cuja potência poderia romper o circuito de financeirização e consumismo da arte. Esse ensaio anuncia seu projeto do Museu das Origens, no qual o moderno e o contemporâneo e a produção dita artesanal, de cultura popular e indígena, comporiam o grande diferencial de nossa cultura visual.

Contradições do brasileiro

Essa digressão sobre o título provocador do curso revela as contradições que ainda cercam esse adjetivo brasileiro que está sempre posto ao lado daquilo que os artistas produzem. Entretanto, complica-se com o fato de que, há pelo menos três gerações, muitos artistas nascidos aqui fizeram suas carreiras fora do País, ainda que tocando no assunto brasileiro. É o caso da artista paulista Inés Lombardi, cujo trabalho sobre o legado arquitetônico modernista brasileiro foi apresentado, em 2015, ao lado da retrospectiva de Ernesto Neto, no Kunsthalle de Krems, Áustria, país onde ela se formou e vive até hoje.

Assim, adentramos outro tópico de discussão nas aulas: como certa narrativa de arte no Brasil constituiu-se através da promoção de determinados artistas, conceitos e obras que circularam em exposições no exterior. Nesse sentido, procuramos reavaliar o legado das vertentes construtivas e sua retomada nas figuras de Lygia Clark e Hélio Oiticica. A circulação de certos nomes e obras aponta para dois momentos em que há uma concentração de promoção da arte brasileira em mostras em outros países: os anos 1960 e o início do século 21, os quais marcam um arco narrativo preciso, determinante do que o ambiente internacional conhece e coleciona hoje.

Saímos de uma organização cronológica para tratar dessa narrativa sob a perspectiva da história das exposições e do colecionismo das grandes instituições fora do País. Essa chave de análise da história da arte contemporânea brasileira nos revelou como ela é vista aqui e no exterior e como nos havemos com o processo de globalização, no qual o exotismo não parece ter sido superado.

História(s) da arte

Na segunda parte do curso, vislumbramos uma reavaliação da historiografia da arte no Brasil, através de alguns estudos de caso. Assim, analisamos a produção dos anos 1970 de Anna Maria Maiolino e Anna Bella Geiger, que ganha contornos potentes se contemplada pela abordagem feminista. Para tanto, o ponto de vista de Griselda Pollock é fundamental quando enfatiza a contemporaneidade das discussões sobre crítica de arte feminista, ao propor reescrever essa história a partir de abordagens que levem em conta “o significado das diferenças” num contexto de inúmeros fatores sociais, econômicos, psicológicos, ideológicos etc. Nesse sentido, In-Out (Antropofagia), da série Fotopoemação (1973-2008) de Maiolino, aponta para o tema célebre da antropofagia, mais uma vez, recuperado no contexto contemporâneo principalmente pela figura de Oiticica. Na obra de Maiolino, temos o ponto de vista de uma artista que procurava dialogar com essa herança modernista local, da qual, ao mesmo tempo, era excluída por sua condição de estrangeira e mulher.

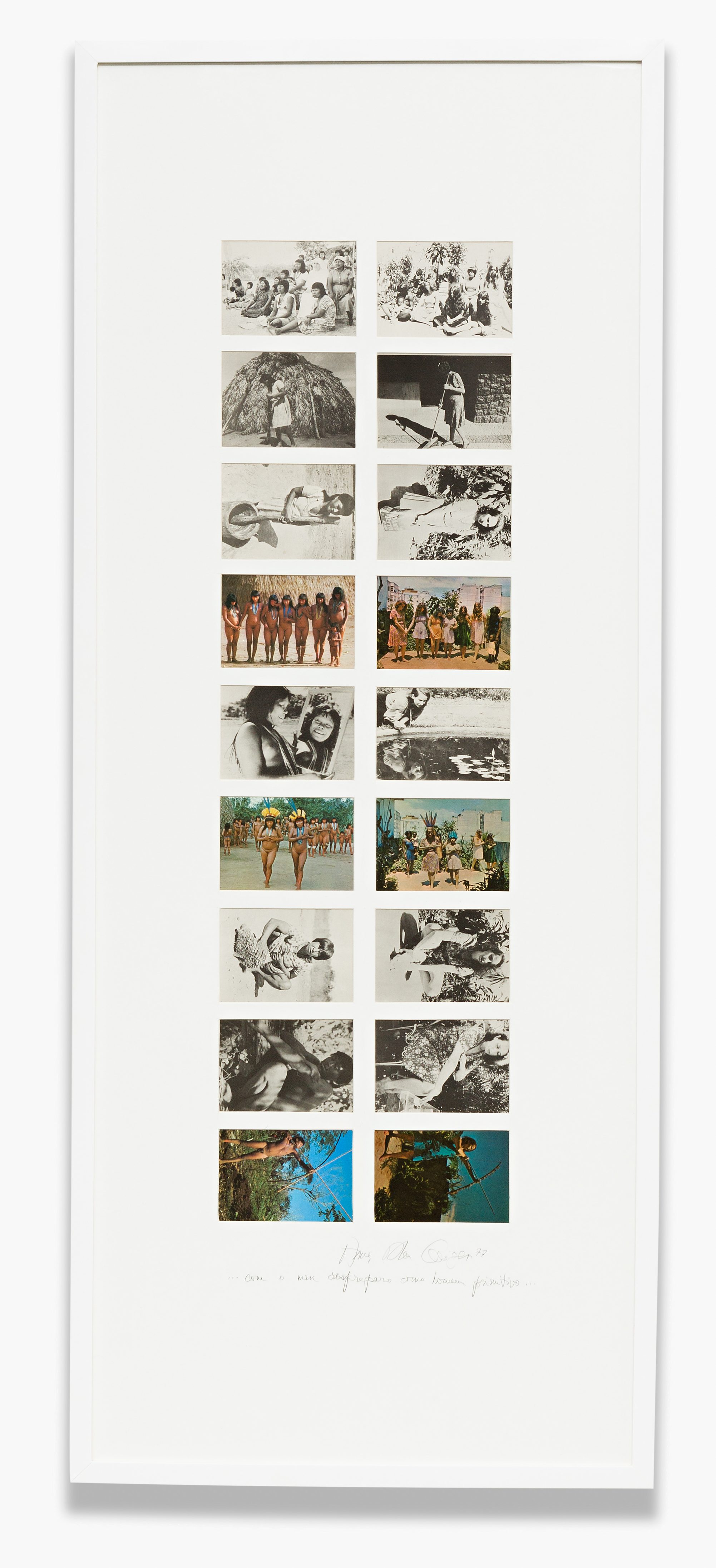

Na mesma direção, em Brasil Nativo / Brasil Alienígena (1977-2004), Anna Bella Geiger critica a apresentação estereotipada e alegórica de uma noção de identidade brasileira oficial nos anos 1970, por meio da emulação de situações nas quais indígenas desempenham atividades cotidianas registradas em postais. Tanto Maiolino (vista como estrangeira) quanto Geiger (mulher, branca) apresentam comentários da realidade local, mas discutem a situação da mulher de maneira ampla e, sobretudo, jogam com construções da identidade brasileira das quais são excluídas.

Por fim, em tempos de censura às exposições, seria impossível não comentar as poéticas de gênero. É o caso do vídeo Sergio Simone (2007-2009), da artista baiana Virgínia de Medeiros, e Autorretrato (2005), de Peter de Brito, de São Paulo, que podem ser lidos por meio da ideia de Judith Butler de que o comportamento do indivíduo indicaria seu gênero. Medeiros acompanha a transformação da transgênero Simone de volta à identidade masculina de Sergio, em consequência de um delírio decorrente de uma overdose de crack. Já Brito, é ele mesmo transformado em personagens nas capas de revistas femininas e de variedades, acompanhado de manchetes que ironizam padrões de beleza e de comportamento contemporâneos.

Se, como afirma Nestor García Canclini, a contemporaneidade é composta de diversos relatos que dialogam entre si, cabe perguntar se não há uma urgência do pensamento sobre arte brasileira a partir de outros recortes, visando ampliar o território dessas muitas artes contemporâneas nacionais.

ERRAMOS | No texto publicado na edição impressa da #seLecT37, afirmou-se que o povo Tupinambá foi extinto. No entanto, a informação estava equivocada e foi agora corrigida. Em texto-errata, as autoras Ana Gonçalves Magalhães e Ana Avelar se desculpam: “Em primeiro lugar, desculpamos-nos pelo erro em falar em extinção dos Tupinambá, e nos comprometemos a corrigir o texto. Com relação ao fato de não mencionarmos o nome de nenhum artista indígena, erramos por tentarmos mostrar como o sistema da arte faz uso das culturas indígenas justamente sem considerar que há uma produção artística indígena viva e rica hoje, que deveria ter um espaço maior no debate artístico”.